- はじめに:曖昧な一言に救われることも、惑わされることもある

- 「玉虫色の回答」ってどういう意味?曖昧さの中にある美学

- 語源と歴史──なぜ“玉虫”が選ばれたのか?

- 「玉虫色の回答」がよく使われる現場とは?実例で理解する

- 「玉虫色」は逃げか?配慮か?——ネガティブな印象との境界線

- デジタル時代の「玉虫色」──SNS・メール・チャットでの曖昧表現

- 言い換え・類義語・対義語をマスターして表現力を磨く

- 「玉虫色の回答」をスマートに使える人の共通点とは?

- こんなときどうする?シーン別Q&Aで学ぶ使い方の判断軸

- 失敗談に学ぶ「玉虫色」の落とし穴

- 「玉虫色の回答」が役立つ瞬間——“決めない勇気”が活きるとき

- まとめ:その一言の「濁り」が、関係を守ることもある

はじめに:曖昧な一言に救われることも、惑わされることもある

誰かの言葉に「何か濁してるな…」と感じたこと、ありませんか?明言されていないのに何となく察する、そんな“曖昧さ”は日常の中にあふれています。特にビジネスの現場では、「それってどういう意味?」と思わせる微妙な表現に出会うことが多くなります。

そんな中でもよく耳にするのが「玉虫色の回答」という言葉です。意味を知らずに聞くと不思議な表現ですが、じつは私たちの言動にもよく登場している、れっきとした日本語。表面的には穏やかでも、本音をはっきり言わずに“ぼかす”表現として知られています。

けれど、それがすべて「悪いこと」とは限りません。曖昧な言葉は、時に争いを避けたり、立場を守るための優しさにもなり得るのです。

この記事では、「玉虫色の回答」の意味や由来から、ビジネスシーンでの使いどころ、そして誤解を避けるための工夫までをやさしく解説します。読み終える頃には、「曖昧な一言」が持つ奥深さや使い方のヒントがきっと見えてくるはずです。

「玉虫色の回答」ってどういう意味?曖昧さの中にある美学

「玉虫色の回答」とは、はっきりと結論を示さず、どちらとも取れるような曖昧な返答のことを指します。見る角度によって色が変わる玉虫の羽根のように、立場や意図によって解釈が変わる言葉。相手に断定を避けさせる、あるいは自分が断定を避けたいときに使われることが多いです。

この表現には、次のようなニュアンスがあります。

| 表現のニュアンス | 意味すること |

|---|---|

| あいまい | 結論をはっきりさせない |

| 中立的 | どちらにも偏らない |

| 調整的 | 間をとる、和を保つための言い回し |

たとえば、職場で上司から「これ、どうする?」と聞かれたときに、「いろいろ検討の余地がありますね」と返すのは、まさに“玉虫色”の返答です。断定せず、意見も出さず、結論を先送りするような姿勢は、時に「ずるい」「逃げてる」と誤解されることもあります。

ですが、この曖昧さが「相手を傷つけない」「議論を丸く収める」ために役立つこともあるのです。単なる回避ではなく、言葉の選び方としての“技”ともいえるでしょう。

語源と歴史──なぜ“玉虫”が選ばれたのか?

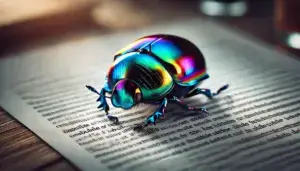

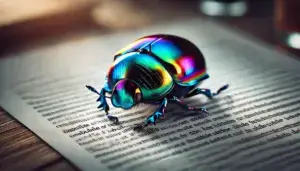

「玉虫色」という言葉は、日本語ならではの繊細な感覚から生まれた表現です。玉虫(たまむし)は実在する昆虫で、光の当たり方や見る角度によって、緑や赤、金色にも見える美しい羽を持っています。この性質をもとに、「見る人によって受け取り方が変わる」という意味合いが込められたのです。

古くは政治の世界でも使われており、与党と野党の間で意見が対立したときなどに「玉虫色の決着」「玉虫色の妥協案」といった表現がされてきました。誰も責任を負わず、全員が納得しているように見せる“うまい落とし所”として、戦後日本の言論空間で広まりました。

| 使用分野 | 具体的な例 |

|---|---|

| 政治・報道 | 政府の声明、会見での曖昧な説明 |

| ビジネス | 社内会議での決着案、対外的説明 |

| 日常会話 | はっきり言わないときの表現回避 |

つまり「玉虫色の回答」は、“曖昧にすることで場をまとめる知恵”でもあるのです。単なる逃げ道と捉えるのではなく、日本語の美しさや人間関係の機微に基づいた言葉と考えると、その奥行きが見えてきます。

「玉虫色の回答」がよく使われる現場とは?実例で理解する

「玉虫色の回答」は、私たちの身近な場面でも実は頻繁に使われています。特にビジネスの世界では、あえてはっきり答えないことで場を和ませたり、立場を守ったりする場面が多く見られます。

たとえば、会議で「今回のプロジェクト、進めるべきでしょうか?」と尋ねられたとき。「関係各所との調整を見ながら進め方を検討します」といった返答は、典型的な玉虫色の返し方です。言い切っていないけれど、拒否もしていない。結論を保留しつつ、柔らかく返すことができます。

他にも、就職活動の面接や上司とのやり取りでも見かけます。

| シーン | 玉虫色の返答例 |

|---|---|

| 会議 | 「要検討事項が多いので、今は結論を出しにくいです」 |

| 面接 | 「御社のさまざまな業務に興味があります」 |

| 日常会話 | 「その件、また今度ゆっくり話そう」 |

どのシーンにも共通しているのは、「断言を避けて相手の出方をうかがう」姿勢です。この曖昧さが、時に便利で、時に誤解を生むのが難しいところ。うまく使いこなすには、“どこまで伝えるか”のバランス感覚が大切になります。

「玉虫色」は逃げか?配慮か?——ネガティブな印象との境界線

「玉虫色の回答」と聞くと、どうしても「ずるい」「はっきり言わない」といったマイナスのイメージを抱く人も少なくありません。特に若手や就活生が使うと、「責任逃れ」「意見がない」と見なされてしまうこともあります。

一方で、すぐに答えを出せない状況や、相手の気持ちを考えてあえてぼかすこともあります。その場合は“逃げ”ではなく、“配慮”として機能することもあるのです。

以下のように、印象は受け手とシチュエーションによって大きく変わります。

| 使い方 | 相手の印象 | 備考 |

|---|---|---|

| 答えを避け続ける | 不誠実・無責任 | 信頼を損ねる危険あり |

| 状況に応じてぼかす | 配慮深い・柔軟 | 相手に安心感を与えることも |

| 必要以上に曖昧 | わかりづらい・逃げ腰 | コミュニケーションの質を下げる恐れ |

「玉虫色」を効果的に使うには、“曖昧なままにしすぎないこと”がカギ。後日フォローで補足を入れたり、「こういう可能性もあるが、現時点では…」など前置きで丁寧に伝えることが大切です。曖昧さに「誠意」を添えることで、印象は大きく変わっていきます。

デジタル時代の「玉虫色」──SNS・メール・チャットでの曖昧表現

現代では、LINEやチャットツール、メールなど“文字だけ”のやりとりが増えたことで、「玉虫色の表現」がより使われるようになりました。特にビジネスチャットでは、明言しない言い回しがコミュニケーションの潤滑油として機能する一方で、誤解のもとにもなりやすいです。

よくある“ぼかし表現”には、以下のようなものがあります。

| 曖昧フレーズ | 実際の意味・ニュアンス |

|---|---|

| 「検討させてください」 | すぐには答えを出さない/断るかもしれない |

| 「方向性としてはアリですね」 | 本決まりではない/可能性がある程度 |

| 「調整の余地はあります」 | まだ決まっていない/意見が割れている |

これらの言葉は、相手の反応をうかがうための“余白”として有効ですが、毎回使っていると「はっきりしない人」「決められない人」と見なされることも。

特にデジタルツールでは感情や空気感が伝わりづらいため、玉虫色の言い回しを使う際は、前後の文脈や相手との関係性を丁寧に補う意識が大切です。

ちょっとしたひと言に“やさしさ”を込めるなら、「すぐにはお答えできませんが、しっかり考えたいと思います」など、一歩踏み込んだ文にしてみると誠実さが伝わります。

言い換え・類義語・対義語をマスターして表現力を磨く

「玉虫色の回答」という言葉を理解したら、似た意味を持つ表現や、反対の意味を持つ言葉も知っておくと、表現の幅がぐんと広がります。TPOに応じて言葉を選び直す力は、ビジネスでも人間関係でもとても役立ちます。

まずは、類義語や言い換え表現を見てみましょう。

| 類義語・言い換え表現 | ニュアンス |

|---|---|

| グレーな返答 | 白黒つけない、判断をぼかす |

| 折衷案 | どちらの意見も取り入れた中間的な案 |

| どっちつかず | 明確な立場を示さない状態 |

| あいまいな態度 | 意図的に意見を曖昧にする |

たとえば、会議で「どっちが正しいかわからないから、保留にしよう」と言う代わりに、「グレーゾーンのまま整理が必要ですね」といった表現に言い換えると、柔らかい印象になります。

一方で、反対語も把握しておくと、言葉の選択に迷ったときのヒントになります。

| 対義語 | 例文 |

|---|---|

| 明言する | 「その件については、はっきり断ります」 |

| 白黒つける | 「この件は、今ここで結論を出しましょう」 |

| 断定的な発言 | 「絶対に○○ですとお伝えします」 |

伝え方ひとつで、印象も信頼感も変わります。言葉を「濁す」「ぼかす」「明言する」それぞれの効果を理解し、自分らしく選び取る感覚を育てていきましょう。

「玉虫色の回答」をスマートに使える人の共通点とは?

曖昧な表現を多用してしまうと、信頼を失ってしまいそう…と心配になる方もいるかもしれません。でも、実際には「玉虫色の回答」を上手に使いこなしている人もたくさんいます。その人たちに共通するのは、「曖昧さを武器として活かす力」です。

たとえば、こんな特徴があります。

| スマートな使い手の特徴 | 解説 |

|---|---|

| 発言に“余白”を残す | 相手に考える余地を与え、対話が進む |

| 断言しない代わりに熱意を示す | 曖昧でも誠実さがにじむ |

| 相手の立場に配慮する | 感情の衝突を避ける意識がある |

上司やお客様とのやり取りで、「なるほど、そういった見方もありますね」と返せば、同意とも否定とも取れないうえ、相手への敬意も伝わります。これは、意見をぶつけずに場を和ませる“調整力”の一つともいえます。

曖昧な表現は、決して“意見がない人”のものではありません。「今はまだ言い切らない」という姿勢も、成熟した判断のひとつです。立場や空気を読みながら使いこなせるようになると、あなた自身の発信力も一段と高まっていくでしょう。

こんなときどうする?シーン別Q&Aで学ぶ使い方の判断軸

「玉虫色の回答」は、便利なようで使い方を間違えると相手に不信感を与えてしまうこともあります。ここでは、実際によくあるシチュエーションをもとに、使っていいのか迷いやすいケースをQ&A形式で解説します。

Q1:上司がいつも曖昧な指示ばかりで困ります…どう対応すれば?

→ まずは「具体的な例や優先度を教えていただけますか?」と聞き返して、玉虫色の指示をクリアにしましょう。

Q2:就職活動で、はっきりした答えが出せない質問をされたら?

→ 曖昧さを残しつつも誠実さを見せる表現が有効。「複数の分野に興味があり、現段階では幅広く学びたいと考えています」などが好印象です。

Q3:友人に「今度またね」と言われたけど、本当に社交辞令?

→ 玉虫色な言葉は本音と建前の間にあることも。具体的な日時提案がなければ、深追いは避けるのが無難です。

Q4:「玉虫色」な返答をしてしまって後悔…どうフォローする?

→ 「さきほどは曖昧な言い方になってしまいすみません。改めて私の考えをお伝えします」と、誠意を持って補足しましょう。

Q5:社内メールで玉虫色に返したら、上司に怒られた…どう改善する?

→ 曖昧な返答を使う場面は選びましょう。上司への報告では「現時点での判断」「次回の予定」など、具体的情報を明記することが大切です。

このように、“使う場面を見極める力”こそが、「玉虫色の回答」を活かすためのカギになります。誠実さを忘れずに、柔らかな伝え方を心がけましょう。

失敗談に学ぶ「玉虫色」の落とし穴

「玉虫色の回答」は便利な表現ではありますが、使い方を誤ると信頼や人間関係にヒビが入ることも。ここでは、実際の体験談を通して“曖昧な返答”が生んだトラブルを見ていきましょう。

●体験談1|曖昧な返答でクレームに発展(30代・受付)

お客様から料金について尋ねられた際、「たぶん○○円だったと思います」と玉虫色で返してしまい、後から違う金額が判明してクレームに。上司から「自信がないなら調べてから返すべきだった」と注意されました。

●体験談2|上司への報告がふわっとしていて失敗(20代・営業)

「今週中には終わるかと…」と伝えていた業務が間に合わず、「できるかできないか、はっきり言わないと計画が立てられない」と叱責を受けた経験があります。

●体験談3|チームミーティングで“玉虫色提案”が空回り(40代・マネージャー)

反対意見を恐れて「みなさんの意見も取り入れた案を…」と曖昧な提案に。結果、誰にも響かず時間ばかりが過ぎ、結論が出ない会議になってしまいました。

●体験談4|LINEでの返答が原因で友達関係がギクシャク(20代・学生)

誘われたときに「行けたら行くね」と返したところ、相手は来ると思って待っていたとのこと。はっきり断らなかったことが誤解につながりました。

●体験談5|就活面接で“玉虫色の志望動機”が不採用の原因に(20代・就活生)

「いろんな業界に興味があります」と言ったら、「本気度が伝わらない」と言われて不採用に。言い回しがあいまいすぎたと反省しています。

曖昧な表現は使い方次第で“誠意”にも“逃げ”にもなります。失敗を防ぐには、「曖昧さに具体性を添える」「場面に応じて明言する勇気」も大切だとわかりますね。

「玉虫色の回答」が役立つ瞬間——“決めない勇気”が活きるとき

「玉虫色の回答」と聞くと、“ずるさ”や“責任回避”といったイメージが先行しがちですが、実は人間関係やビジネスの場面でプラスに働くケースも多いのです。

たとえば、感情的な相手に対して直接的な否定を避けたいとき。「検討します」「一度持ち帰って社内で共有させてください」などといった表現は、対立を避け、話を続ける“橋渡し”の役目を果たしてくれます。

また、チームの中で意見が割れているとき、「どちらの案にも可能性がありますね」という一言で場の空気を落ち着かせることも可能です。決めないことでバランスを保ち、誰かを否定しないという配慮が、結果として“場を整える力”につながるのです。

| シーン | 有効な玉虫色表現 | ねらい |

|---|---|---|

| クレーム対応 | 「今後の改善に向けて社内で検討いたします」 | 感情の火消しと時間稼ぎ |

| 会議中の対立 | 「どちらのご意見も一理あります」 | 争点の緩和と再整理のきっかけづくり |

| チーム運営 | 「様子を見ながら柔軟に対応しましょう」 | 判断の先送りによる柔軟性維持 |

決して「はっきりしない人」になることが目的ではなく、“決めないことで得られる安心感”を作り出すのが玉虫色の強み。ときには、「白黒つけない選択」こそが、最善の判断になることもあるのです。

まとめ:その一言の「濁り」が、関係を守ることもある

「玉虫色の回答」は、一見すると曖昧で無責任に思えるかもしれませんが、その裏には日本ならではの気配りや空気を読む力が詰まっています。特にビジネスや人間関係においては、“あえて断定しない”ことが、場を穏やかに整える手段として大きな役割を果たします。

ただし、何でもかんでも玉虫色にすればいいわけではありません。ポイントは、“どこで使うか”と“どう補足するか”。誤解を生まないように、曖昧さには誠意や説明を添える必要があります。

最後に、あなた自身のコミュニケーションを振り返ってみてください。「つい曖昧にしてしまった」「もっと言葉を選べばよかった」と思い当たることがあるかもしれません。そんなときこそ、玉虫色という言葉の意味と力を思い出して、あなたらしい表現で周囲との関係を築いていってください。

言葉に色があるとしたら、“はっきりした白や黒”だけでなく、“やさしく揺れる玉虫色”もまた、大切な色のひとつです。