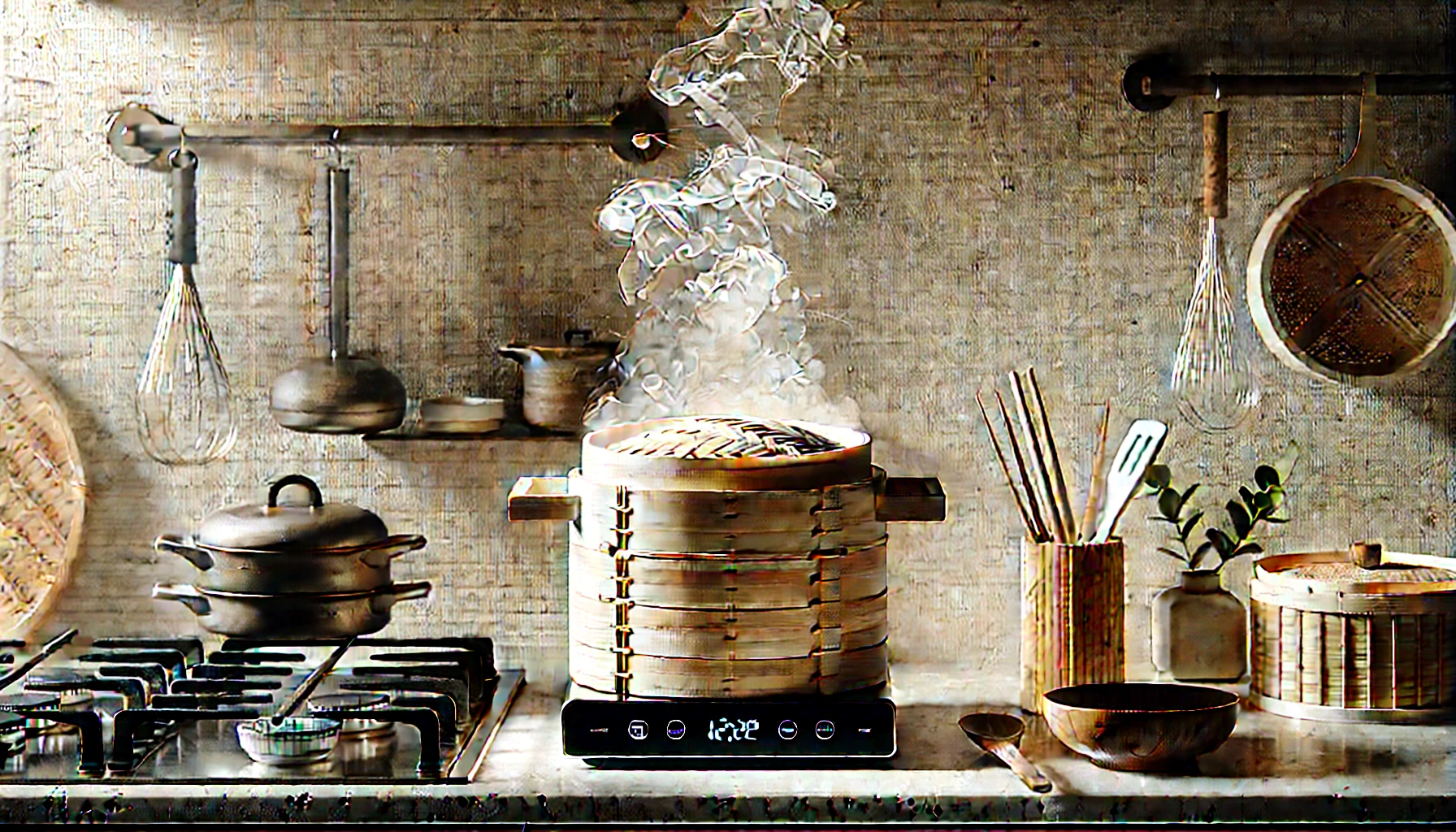

無印良品のせいろとは?人気の理由と基本スペック

無印良品のせいろが選ばれる理由とは

無印良品のせいろは、ナチュラルで温もりのあるデザインと、使いやすさのバランスがとても魅力的です。竹の自然な香りがふわっと立ち上る瞬間は、どこか懐かしくてホッとする時間を与えてくれます。しかも、無印らしくシンプルで機能的。電子レンジにはない「蒸す」という丁寧な調理スタイルが、食材の旨みをギュッと引き出してくれるのです。野菜やお肉、冷凍食品まで幅広く使えて、暮らしの中で“ほっとするごはん”を楽しみたい方にぴったりです。

サイズ・直径・素材など基本スペック一覧

無印のせいろは、直径18cmの竹製で、日常使いにちょうどよいサイズ感です。1段でも2段でも使えるタイプなので、人数やお料理に合わせて柔軟に対応できます。高さは約8.5cmで、肉まんや野菜などもふっくら蒸しあげられる余裕があります。素材には天然の竹を使用しており、軽くて持ちやすいのも特徴。シンプルながらも丈夫で、毎日の調理にしっかり寄り添ってくれるアイテムです。

竹材ならではの香りと調理効果

竹でできたせいろは、蒸すときにほんのり竹の香りが広がり、それだけでお料理がワンランク上の仕上がりに感じられます。また、竹には適度な通気性と保湿性があるため、蒸しすぎてベチャっとならず、ふっくらと仕上げやすいのが魅力です。野菜の甘みも引き立ち、素材そのもののおいしさがしっかりと楽しめます。

蒸し板・シリコンシートの役割と便利な使い方

無印のせいろには、別売りの「蒸し板」や「シリコーン調理シート」を組み合わせることで、さらに使い勝手がアップします。蒸し板は鍋との間に設置して安定させるための土台のような役割。シリコンシートは、せいろの底に敷くことで食材のくっつきや焦げ付きを防ぎ、お手入れも楽になります。これらをうまく活用すると、せいろ調理がぐっと手軽になりますよ。

無印良品のせいろは初心者にもおすすめ?他ブランドとの比較レビュー

和せいろや中華せいろとの違い

無印良品のせいろは、伝統的な和せいろや本格的な中華せいろと比べて、とても扱いやすく作られています。和せいろは木製で香りが良いものの、価格が高めで手入れが難しいことも。一方、中華せいろは大きくて本格的な蒸し料理には最適ですが、収納場所を取ってしまうこともあります。無印のせいろは、その中間。18cmのちょうどいいサイズ感で、一人暮らしや少人数の家庭にぴったり。使い勝手・収納性・価格のバランスがとれた、初心者向けのエントリーモデルといえるでしょう。

耐久性・価格・扱いやすさの比較

無印のせいろは、2,000円前後で手に入る手頃な価格ながら、しっかりとした作りで耐久性も十分。他ブランドの高級せいろは、もちろん素材や加工にこだわりがありますが、毎日使うには少し気を遣うこともあります。その点、無印のせいろは“気軽に使えて、でも長く使える”という安心感があります。また、シンプルな構造で洗いやすく、乾かしやすいのもポイントです。調理器具に慣れていない方でも、ストレスなく使い始めることができます。

無印のせいろが向いている人・向いていない人

無印のせいろは、「蒸し料理をちょっと始めてみたい」「ヘルシーなごはんを作ってみたい」という方にとてもおすすめです。毎日のごはん作りを少し丁寧にしたい、という女性には特にぴったり。一方で、大人数の家庭や、本格的な点心をたっぷり蒸したいという方には少し小さく感じるかもしれません。そういった場合は、2段使いや他ブランドの大きめサイズを検討しても良いでしょう。無印のせいろは、日常使いにちょうどいい、ちょっと贅沢な道具としての魅力が詰まっています。

無印良品せいろの使い方ガイド|はじめてでも安心の手順解説

使用前の準備|蒸し板・シートのセット方法

無印のせいろを使いはじめる前に、まず必要なのが“蒸し板”と“シリコーン調理シート”のセットです。蒸し板は、鍋とせいろの間に置いてぐらつきを防ぐためのアイテム。これがあることで、せいろがしっかりと安定し、安心して調理ができます。次に、シリコーンシートをせいろの底に敷くことで、食材が竹にくっついたり、焦げたりするのを防げます。特に肉まんやお魚など、くっつきやすい食材のときにはとても便利。使い方は、せいろの内側にシートをぴったり敷くだけ。これだけの準備で、せいろ料理がぐっと楽になります。

鍋との相性・フライパンとの代用可否

せいろを使う際は、底が平らで口が広めの鍋を選ぶのがおすすめです。鍋の直径がせいろより少し小さいくらいが理想で、蒸気がきちんと上に上がることでムラなく加熱できます。もし専用鍋がない場合は、浅型のフライパンに湯を張って使用することも可能です。その際は、蒸し板や耐熱皿で高さを調整し、せいろの底が直接水に触れないようにしましょう。蒸気の逃げ場を確保しつつ、せいろの側面からしっかり蒸気が入る状態を作ることがポイントです。

野菜・肉まん・冷凍食品など食材別の蒸し方・時間の目安

せいろの魅力は、食材をふっくら仕上げられるところ。たとえばブロッコリーやかぼちゃなどの野菜は、下茹でなしでも5〜7分ほどでしっとり柔らかに。肉まんは冷蔵なら10分、冷凍なら15分程度が目安です。冷凍餃子や焼売も同様で、焦げ付きを防ぐためにシートやクッキングペーパーを忘れずに。パンを温めるときも、軽く霧吹きをして蒸すとふわふわに戻ります。せいろは強火で一気に蒸し上げるのがコツ。火を止めたら1分ほど置いてから開けると、ふんわりとした蒸気が逃げにくくなります。

2段重ねのときのポイントと注意点

2段せいろを使うときは、下段に火が通りにくいもの(根菜類など)、上段に火が通りやすいもの(葉物や肉まん)を入れるのがコツ。蒸気は下から上へと上がっていくため、上段の方が火の通りが若干弱くなります。料理によって段を入れ替えるのもおすすめ。途中でふたを開けると蒸気が逃げてしまうので、できれば調理時間が似た食材を同時に蒸すと失敗しにくくなります。

調理中に起こる失敗例と対策(吹きこぼれ・焦げ付きなど)

せいろを使っていてよくあるのが、吹きこぼれや焦げ付きです。吹きこぼれは、水を入れすぎたり強火にしすぎたりすることで起こることが多いので、水量は鍋の1/3程度、火加減は強めの中火を意識しましょう。また、焦げ付き防止にはシートの使用が有効ですし、使い終わった後はすぐに洗ってよく乾かすことで黒ずみも防げます。最初のうちは少し試行錯誤するかもしれませんが、慣れてくると“いつもの蒸し加減”が自分の中で分かってきて、失敗もぐっと減っていきます。

蒸し終わったあとの取り出し方と火傷防止の工夫

蒸しあがった食材を取り出すときは、ふたを開ける瞬間に特に注意が必要です。蒸気はとても高温なので、顔を近づけないようにしながら、ふたを奥から手前に向かってそっと開けましょう。軍手や鍋つかみを使うと安心です。シートを敷いていれば、食材ごと引き出しやすくなり、サッと取り出せて火傷のリスクも減ります。せいろは優しい料理道具ですが、蒸気の扱いには少し注意が必要。安全に使えば、毎日の料理がもっと楽しくなりますよ。

無印良品のせいろで楽しむ簡単レシピ集

肉まん・焼売・蒸し野菜など定番レシピ

せいろといえば、やっぱり定番の蒸し料理は外せませんよね。肉まんや焼売は、ふっくらと蒸しあがることで、まるでお店で食べているかのような仕上がりに。冷蔵タイプの肉まんなら10分ほど、冷凍なら15分を目安に蒸すだけでOK。蒸し板とシートをしっかり使えば、底もベタつかず、ふんわり仕上がります。さらにおすすめなのが、野菜の蒸し料理。かぼちゃ、にんじん、ブロッコリーなどを軽くカットして蒸せば、甘みが引き立って素材本来のおいしさが楽しめます。塩やポン酢だけでも、十分おいしくいただけますよ。

冷凍食品・レトルトの蒸し活用術

忙しい日には、冷凍食品やレトルト食品をせいろで蒸すだけで、ひと手間かけたような仕上がりになります。たとえば冷凍餃子や春巻きは、焼くよりも油っぽくならず、ヘルシーに楽しめるのが嬉しいポイント。また、コンビニで買ったご飯系レトルトや中華まんも、電子レンジでは得られない、しっとりした口当たりに生まれ変わります。パックご飯や冷凍ピラフなども、耐熱皿に移して蒸すことで、ふっくら感がアップ。余りもののごはんに新しい風を吹き込むアイデアとしてもおすすめです。

忙しい日に!5分でできる時短レシピ

「もう何もしたくないけど、ちゃんと食べたい…」そんな日にも、せいろは頼れる存在です。たとえば、冷蔵庫にあるウインナーとカット野菜をシリコンシートの上に並べて5分蒸すだけで、栄養バランスの取れた一品に。前日の残りご飯をちょっとだけ蒸し直すのも、温かみのある食卓になります。火をつけて5分間、ぼーっと待つだけで完成するので、忙しいママや一人暮らしの女性にもぴったり。洗い物も少なくて済むので、夜遅く帰宅したときの「あと一品」にも活躍します。

ヘルシー志向にぴったりなダイエット蒸しメニュー

ダイエット中でもしっかり食べたい方にこそ、せいろはおすすめ。脂を使わずに調理できるから、食材の旨みを残したまま、カロリーカットが可能です。おすすめは、鶏むね肉の酒蒸しや豆腐の蒸し料理。しっとりと火が通るので、硬くならず食べやすい仕上がりに。野菜と組み合わせて蒸すことで、満足感のある一皿になります。また、きのこ類やこんにゃくなどカロリーの低い食材を多めに入れると、さらにヘルシーに。温かい蒸し料理は代謝も上がるので、冷えが気になる女性にも嬉しいメニューです。

おやつ&デザートにおすすめ!蒸しパン・プリン風レシピ

実は、せいろはスイーツづくりにも大活躍。ホットケーキミックスを使った蒸しパンは、混ぜてカップに入れて蒸すだけで、ふわふわのやさしい味に仕上がります。チョコチップやバナナを混ぜると、ちょっとしたおやつタイムがぐっと楽しくなります。また、卵と牛乳でつくるプリン風の蒸しデザートもおすすめ。オーブンよりも簡単に、やわらかな口あたりに仕上がります。やさしい甘さが、心もほっと温めてくれますよ。

せいろを長く使うためのメンテナンス・お手入れ術

毎回のお手入れ方法と乾燥のコツ

せいろを長く愛用するには、毎回の「使ったあとのお手入れ」がとても大切です。使用後は、まず中性洗剤を使わずに、ぬるま湯でやさしく洗うのがポイント。竹は水分を吸いやすい素材なので、ゴシゴシこすると繊維が傷んでしまうことも。軽くスポンジで汚れを落としたら、布巾で水気を拭き取り、しっかりと乾燥させましょう。乾かすときは、直射日光を避け、風通しのよい場所に立てかけておくのが理想です。湿気がこもらないように、使ったあとは早めに乾燥を。これだけでも、せいろの寿命はぐっと伸びます。

黒ずみ・臭い・カビの対策まとめ

使っていくうちにどうしても気になるのが、黒ずみやカビ、そしてにおいです。黒ずみは、焦げ付きや水分によるものが多く、放っておくとカビの原因にもなります。そんなときは、酢を薄めた水(酢1:水3程度)で拭き掃除をすると、においと黒ずみの両方に効果的。また、定期的に熱湯を回しかけて殺菌するのもおすすめです。においが強く残ったときは、レモンの皮やお茶がらを蒸すと、自然な消臭効果が期待できます。強くこすったり洗剤を使ったりするのはNG。竹本来の素材を生かすために、自然の力で優しくケアするのがベストです。

保管方法と長持ちさせるための注意点

せいろは、使い終わったあとどこにしまうかも大事なポイントです。湿気の多い場所に置いておくと、カビやにおいの原因になるので要注意。完全に乾いたことを確認してから、風通しの良い棚や引き出しに保管しましょう。新聞紙やキッチンペーパーで軽く包むと、湿気を防ぎつつホコリよけにもなって便利です。また、重ねて収納する場合は、間に紙や布を挟むことで、変形や擦れも防げます。長く使いたいお気に入りの道具だからこそ、ちょっとした心配りが大きな差になります。せいろは育てるように使う道具。丁寧に扱うほど、愛着も深まっていきますよ。

無印良品のせいろに関するよくあるQ&A

火にかけたまま目を離しても大丈夫?

せいろ調理は一見「放っておける」と思われがちですが、実際には注意が必要です。特に水の量が少ないと、加熱中に空焚き状態になってしまい、鍋が焦げついたり、せいろが傷んだりする原因に。火にかけている間は、できるだけ目を離さず、こまめに蒸気の様子をチェックしましょう。目安としては、強めの中火で10〜15分程度の調理が多いですが、その間も湯がなくなっていないかを確認するのが安心です。どうしても離れたいときは、タイマーをセットしたり、キッチンタイマー付きのコンロ機能を使うとより安全です。

電子レンジやオーブンで使える?

無印良品のせいろは、竹製のため電子レンジやオーブンでの使用はNGです。レンジに入れると、竹が焦げたり、変形したりするおそれがあります。せいろは「直火で蒸気を発生させて蒸す」専用の道具。使うときは鍋やフライパンと組み合わせて、しっかりと蒸気を活用するのが基本です。電子レンジ派の方には、無印のシリコンスチーマーなどの別商品が向いていますが、「せいろならではのふっくら感」はやはり直火調理ならでは。風味や仕上がりの違いも、せいろの魅力のひとつです。

焦げた・割れたときの対処法

せいろが焦げてしまったときは、まず水に浸けずに、やわらかい布で焦げ部分を拭き取りましょう。ひどい焦げつきには、酢水や重曹水での拭き掃除が効果的ですが、ゴシゴシこすると繊維が傷みやすいので注意が必要です。竹製品は自然素材のため、乾燥や加熱の影響でまれにひび割れが生じることもあります。小さな割れなら、使用に支障がない場合が多いですが、大きな割れや底が抜けた場合は安全面から買い替えをおすすめします。竹は生きている素材。多少の変化も含めて、長く付き合っていくのがせいろの楽しみでもあります。

シリコンスチーマーとどう違う?

どちらも「蒸す」道具ですが、せいろとシリコンスチーマーには大きな違いがあります。シリコンスチーマーは電子レンジ対応で手軽に使えますが、密閉性が高く、蒸気が循環しにくいため、食材がベチャッとなりやすい傾向があります。一方、竹製のせいろは通気性に優れており、余分な水分を逃しながら食材をじんわりと温めるので、仕上がりがふっくら・しっとり。手間は少しかかりますが、その分「素材の味」がしっかり引き立つのが大きな魅力です。ゆったりとした時間の中で、おいしい蒸し料理を楽しみたい方には、せいろが断然おすすめです。

無印良品せいろの口コミ・評判まとめ

良い口コミから見る使い勝手の魅力

無印良品のせいろに寄せられる口コミの多くは、「サイズがちょうど良くて使いやすい」「蒸すだけで素材の味が引き立つ」といった、満足度の高い声です。特に女性からは、「朝ごはんに冷凍パンをふんわり温められてうれしい」「食卓に温かみが出て癒される」といった“暮らしに寄り添う道具”としての評価が多く見られます。見た目の可愛さや、ナチュラルな竹の香りも人気の理由のひとつ。調理初心者でも扱いやすく、失敗が少ないのも安心感につながっているようです。

悪い口コミ・不満点とその対策

一方で、「カビが生えやすい」「黒ずみやすい」といった声もあります。竹製のため、使用後にきちんと乾かさなかったり、湿気の多い場所で保管してしまうと、どうしてもトラブルが起こりやすくなります。ただ、これらはしっかりと乾燥させる・風通しの良い場所で保管するなど、基本的なお手入れをすれば防げるもの。日々のちょっとした習慣で長持ちさせることができます。また、「鍋との相性が難しい」という声もありますが、蒸し板を使えばぐらつきや水の吹きこぼれも防ぎやすくなります。

購入前に知っておきたい注意点

無印のせいろを購入する前に確認しておきたいのは、対応する鍋のサイズや、お手入れの手間に関してです。せいろ自体は直径18cmとコンパクトなので、家にある鍋の口径が合わない場合も。蒸し板を用意するか、別売りの専用鍋を検討するのがおすすめです。また、竹製ゆえに「洗剤が使えない」「しっかり乾燥が必要」といった注意点がありますが、その分、自然素材ならではの優しさや、調理の楽しさも味わえます。日々の料理を丁寧に楽しみたい人には、ぴったりのアイテムといえるでしょう。

無印良品のせいろを購入するには?販売情報と在庫チェック

店舗・ネットストアの販売状況と売り切れ時期

無印良品のせいろは、その人気ぶりから季節によっては品薄になることもあります。特に寒くなる秋冬シーズンや年末年始前は、蒸し料理需要が高まり、早々に売り切れてしまうことも。店舗によって在庫状況が異なるため、購入前には公式オンラインストアやアプリから「在庫のある店舗検索」を活用するのがおすすめです。また、ネットストアでも在庫状況が確認できるため、事前チェックしてから買いに行くと安心です。

楽天・Amazonとの価格比較と在庫状況

無印良品の公式ストア以外にも、楽天市場やAmazonなどの通販サイトで販売されている場合があります。ただし、公式価格よりも割高に設定されていたり、送料が別途かかることもあるため注意が必要です。正規品かどうかを見極めることも大切なので、販売元が「無印良品公式」か、信頼できるショップであるかを確認しましょう。確実に正規品を手に入れたい方は、やはり無印の公式店舗やオンラインストアからの購入がおすすめです。

再入荷通知や予約の活用法

「せっかく見に行ったのに在庫がなかった…」という声も少なくありません。そんなときに便利なのが、無印良品のオンラインストアにある「再入荷お知らせメール」機能です。在庫が復活したタイミングでメール通知が届くので、確実に購入したい方にはとても便利。また、店舗によってはスタッフに相談すれば入荷予定の目安を教えてくれることもあります。どうしても欲しい場合は、こまめにチェックしながらタイミングを逃さないようにしましょう。

鍋やフライパンとの組み合わせ例・代用品はアリ?

無印のせいろは、専用鍋がなくても、フライパンやお手持ちの鍋で代用が可能です。ただし、鍋のサイズとせいろの直径が合っていないと、蒸気が漏れたり不安定になったりするため、蒸し板などで高さや安定感を調整する必要があります。浅型のフライパンなら、耐熱皿や金属の網を敷いて湯を張ることで即席の蒸し器として使えます。せいろの底が水に触れないように注意すれば、代用品でも十分に機能します。自宅にある道具をうまく活用することで、手軽にせいろライフを始められますよ。

まとめ|無印良品のせいろは一生モノの調理道具

せいろを使うメリットと日常での活用シーン

無印良品のせいろは、見た目の可愛さやナチュラルな雰囲気だけでなく、実用性もとても高い調理道具です。蒸すことで食材の栄養や旨味を逃さず、ヘルシーに仕上がるのが最大の魅力。さらに、火にかけるだけであとは待つだけというシンプルな調理方法なので、朝の忙しい時間や夕食のあと一品にもぴったりです。冷凍食品の温めから、手作りの蒸しパン、野菜の下ごしらえまで、日常のさまざまなシーンで活躍してくれる頼もしい存在です。

初心者でも扱いやすい無印クオリティ

「せいろって難しそう」と感じていた方も、無印のせいろならきっとすぐに使いこなせるはず。サイズ感や素材、設計がとてもシンプルで、はじめてでも失敗しにくいのが特徴です。必要最低限の付属品と、丁寧に設計された作りで、お手入れも簡単。無印らしい“使う人にやさしい”視点が込められており、初心者が日常使いしやすいよう配慮されています。料理に慣れていない方でも、「蒸す」という選択肢を気軽に取り入れることができます。

無印せいろで“蒸し料理”がぐっと身近になる!

蒸し料理は、どこか特別でハードルが高いイメージがあるかもしれません。でも、無印良品のせいろなら、そんなイメージを覆してくれる手軽さがあります。道具が変わるだけで、普段の食卓がふんわりあたたかく、丁寧な時間へと変わっていく——そんな体験がきっと待っています。料理が得意でなくても大丈夫。まずはお気に入りの野菜を蒸してみるだけでも、きっと心と体にやさしいごはんが完成します。せいろのある暮らし、ぜひ今日からはじめてみませんか?