【結論】サーティワンのドライアイス、どう捨てれば安全で正解?

サーティワンでアイスクリームを買ったときについてくるドライアイス、嬉しいけれど「これってどうやって捨てたらいいの?」と困った経験はありませんか?

実は、ドライアイスは普通のゴミとは違い、扱い方を間違えると危険がともなうんです。でも、基本のポイントをおさえればとっても簡単に安全に処分できますよ。

まず、ドライアイスはゴミ箱に捨ててはいけません。密閉された空間で気体になると、袋や容器が破裂してしまう危険があるからです。思わぬ事故やけがにつながることもあるので注意が必要です。

一番安全なのは、換気のよい場所にそっと置いて自然に気化(昇華)させる方法です。たとえばベランダや玄関先など、風通しのいい屋外にボウルや容器を置いて、その中でドライアイスを昇華させるのがベスト。子どもやペットの手が届かない場所を選びましょう。

どうしても室内で処理したいときは、シンクに水をためて、そこにゆっくり入れるのもOKです。ただし、急激に気化してしまうので、絶対に顔を近づけないこと・換気をすることを忘れないでくださいね。

また、「冷凍庫に戻しておけばいいのかな?」と考える方もいますが、これはNG行為です。家庭用の冷凍庫はドライアイスの保存に適していないため、他の食品が凍りすぎたり、冷却装置にダメージを与える可能性もあります。

簡単にまとめると……

- ゴミ箱や密閉容器に入れない

- 換気のよい場所で自然昇華させる

- シンクに水を張って処理する場合は換気を徹底

- 冷凍庫には入れない

こういったポイントを守れば、誰でも安心して処分できます。

次の章では、そもそもドライアイスって何なの?という基本からやさしく解説していきますね。

そもそもドライアイスって何?サーティワンでもらう理由

ドライアイスの基本|二酸化炭素が固体に?

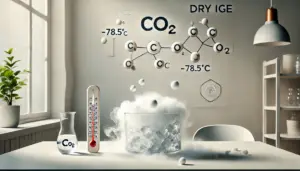

ドライアイスとは、二酸化炭素(CO₂)をギュッと冷やして固体にしたものです。私たちが普段吸っている空気の中にも含まれている二酸化炭素ですが、それが約−78.5℃というとても低い温度で凍ると、白くて硬いブロック状の「ドライアイス」になります。

特徴的なのは、ドライアイスは**溶けて水になるのではなく、直接気体に戻る(昇華)**という性質をもっていること。そのため、普通の氷のように水が出てこないので、食品などを濡らさずに冷やすことができるのです。

また、昇華の際には白いモクモクとした「霧」のようなものが出ますが、これは周囲の水蒸気が冷やされてできる「冷気の煙」です。子どもたちにとってはちょっとしたサプライズになりますよね。

サーティワンで使われるドライアイスの目的と量

サーティワンでは、アイスクリームをお持ち帰りするお客さまのために、ドライアイスを希望者に無料または有料で提供しています。とくに暑い季節には、アイスが溶けてしまわないように、しっかりと冷却する必要がありますよね。

サーティワンで使われるドライアイスの量は、持ち帰り時間に応じて調整されており、たとえば「30分」「1時間」などの目安にあわせて袋詰めしてもらえるのが一般的です。

なお、持ち帰りに必要な量はそんなに多くないことが多く、小さな袋に少量入っているだけでも、充分に保冷効果を発揮してくれます。

家庭で扱うには危険?やけど・酸欠・破裂リスクを解説

ドライアイスは便利な反面、取り扱いを間違えると危険がともないます。

まず気をつけたいのは凍傷(冷却やけど)。ドライアイスは素手で触ると、あっという間に皮膚が凍ってしまい、まるで火傷のようなダメージを受けます。必ず軍手やタオルなどを使って取り扱いましょう。

また、密閉された空間で大量のドライアイスが気化すると、酸欠状態になるリスクもあります。小さなお部屋や車の中などで処理するのは避けてくださいね。

さらに、ペットボトルやフタ付き容器にドライアイスを入れると、気化したガスの圧力で爆発する危険も。SNSなどで「ドライアイス爆弾」として話題になることもありますが、とても危険なので絶対に真似しないようにしましょう。

このように、ドライアイスは正しい知識があればとても便利で安全に使えるもの。次の章では、保冷剤とどちらが便利なの?という比較をやさしく紹介していきますね。

【比較】ドライアイス vs 保冷剤|どっちが便利?

冷却力・持続時間の違いをチェック

ドライアイスと保冷剤、どちらも食品やアイスを冷やすために使われますが、実は性能や特徴には大きな違いがあります。

まず、冷却力について。ドライアイスは−78.5℃という非常に低い温度を持っており、その強力な冷却力でアイスクリームや冷凍食品をしっかり凍ったまま保つことができます。一方、保冷剤は冷凍庫で凍らせてから使うタイプが多く、温度はせいぜい−15℃〜−20℃ほど。ゆるやかに冷やすのには向いていますが、アイスのような溶けやすい食品には不向きなこともあります。

また、持続時間にも違いがあります。ドライアイスは昇華しながら冷却するので、約1時間〜数時間で自然に消えてしまいます。それに対して保冷剤はゆっくり温度が上がっていくため、長時間冷やしたいときや再利用を考えると便利です。

コストと再利用性の違い

サーティワンでもらえるドライアイスは、その都度使い切る「使い捨て」が基本です。自宅で再利用するのは難しく、保存も危険が伴うため、冷凍庫などに戻すことはおすすめできません。

一方、保冷剤は何度でも使えるタイプが多く、コスパの面では圧倒的に優れています。冷凍庫で保管しておけば、ピクニックやお弁当、災害時の備えにも使えるため、日常的な用途にはぴったりです。

ただし、保冷剤はアイスクリームのような「要冷凍品」をしっかり冷やすには力不足な場面も多いため、目的によって使い分けることが大切です。

サーティワンでどちらが提供される?

サーティワンでは、アイスクリームの持ち帰りにドライアイスが使われるのが基本です。冷却力が高く、短時間の持ち帰りには最適なため、店舗スタッフも状況に応じて適切な量を用意してくれます。

ただし、保冷バッグや自前の保冷剤を持っている場合は、ドライアイスなしでもOKなケースもあります。夏場などは念のためドライアイスをお願いするのが安心ですが、「短時間だし、保冷バッグがあるから大丈夫」と感じる方は、断ることもできますよ。

まとめると…

| 比較項目 | ドライアイス | 保冷剤 |

|---|---|---|

| 冷却温度 | 約−78.5℃ | 約−15℃〜−20℃ |

| 冷却時間 | 短時間(1〜3時間) | 長時間(6時間〜) |

| 再利用 | 不可(昇華する) | 可能(冷凍して繰り返し使用) |

| 安全性 | 注意が必要(やけど・爆発リスク) | 比較的安全 |

| コスト | その都度コストが発生 | 初期購入のみで繰り返し使える |

次の章では、実際にどうやって捨てれば安全なの?という具体的な処理方法を丁寧にご紹介していきます。

【保存版】安全にドライアイスを捨てる方法とNG例

放置して昇華させるときの安全対策

ドライアイスの一番安全な処理方法は、自然に気化(昇華)させることです。ドライアイスは時間が経つと空気中の熱で徐々に気体の二酸化炭素に変わっていきます。その性質を利用して、ただ置いておくだけで処理できるんですね。

ただし、置く場所には注意が必要です。必ず以下のような安全な条件を守りましょう。

- 風通しの良い屋外(ベランダ・玄関先など)を選ぶ

- 子どもやペットの手が届かない位置に置く

- 容器に入れる場合は、フタを絶対にしないこと

特に密閉容器に入れてしまうと、気化による圧力で容器が破裂してしまうおそれがあります。小さな袋でも「パンッ」と大きな音で破れることがあり、驚くだけでなく、けがをする可能性もあるので本当に危険です。

シンクで処分はOK?正しいやり方と注意点

「外に置くスペースがない…」という方も多いですよね。その場合、キッチンのシンク(流し)を使う方法もあります。これは、水と触れたドライアイスが勢いよく気化する性質を利用した処理方法です。

処理の手順は以下の通りです。

- シンクにぬるめの水を張る

- ドライアイスを手袋をつけてそっと入れる

- 必ず換気扇を回し、顔は近づけない

このとき、「ボコボコ」「モクモク」と音や煙のような蒸気が出てきますが、これは正常な反応です。ただし、気体がたまりすぎないように必ず換気を忘れずに行ってください。

また、配管に負担をかけるのでは?と不安に思う方もいるかもしれませんが、一度に大量のドライアイスを入れたり、熱湯を使わない限りは問題ありません。心配な方は数回に分けて処理するとより安心です。

絶対にやってはいけない処分方法まとめ(ゴミ箱・トイレなど)

以下の方法は絶対にNGです。事故や故障、場合によってはケガや火災の原因にもなるのでご注意ください。

| NG行為 | なぜ危険? |

|---|---|

| ゴミ箱に捨てる | 密閉されて爆発の危険。破裂音でケガの恐れも |

| トイレに流す | 配管が冷えてひび割れる可能性あり |

| 冷凍庫に戻す | 冷却装置にダメージ、他の食品も傷むことが |

| ペットボトルに詰める | 内部で気化し、爆発のリスク大 |

| 子どもに触らせる | 凍傷の原因に。皮膚がくっついて大けがも |

特に、「冷凍庫に戻して保存すればまた使えるかも」と考えがちですが、家庭用冷凍庫はドライアイスの温度には対応していません。庫内の温度を狂わせたり、他の食品に影響が出てしまうためやめましょう。

安全第一で、正しい方法で処分すればドライアイスは決して怖いものではありません。次の章では、実際の事故例と対策についてわかりやすくお伝えします。

【実例あり】ドライアイス事故に注意!家庭でありがちな失敗と対策

密閉爆発・皮膚やけど・酸欠のリアル事例

ドライアイスにまつわる事故は、実は意外と身近で起きています。特に多いのが、ペットボトルや密閉容器に入れてしまうことで起こる爆発事故です。SNSなどで「煙が出るおもしろ実験」として紹介されることもありますが、実際には非常に危険。破裂音で鼓膜が傷ついたり、破片でケガをするケースも報告されています。

また、素手で触ってしまい指先に凍傷を負ったという声も多数。ドライアイスは−78.5℃と超低温なので、ほんの数秒で皮膚がくっついてしまい、やけどのような水ぶくれや赤みを引き起こします。

さらに怖いのが酸欠の危険性。密閉された室内や車の中で大量のドライアイスを処分すると、空気中の酸素が薄まり、気分が悪くなったり意識を失うこともあるのです。とくに子どもや高齢者、ペットがいるご家庭では注意が必要です。

子ども・高齢者がいる家庭の注意ポイント

小さなお子さんや高齢のご家族がいる場合、ドライアイスの扱いにはより一層の注意が必要です。

- 子どもは興味本位で触ってしまいやすく、火傷のような凍傷の危険があります

- 高齢者は換気の甘さに気づかず酸欠になりやすい傾向があります

- ペットも煙や音に驚いて誤って飲み込んだり、鼻先で近づく危険があります

家庭では、「子どもやペットの手の届かない場所」に置くことが何より大切です。もし処分中に不安がある場合は、できるだけ外で処理するか、誰かが見守れる時間帯に処理しましょう。

正しい知識で事故を防ぐ!具体的な対策法

ドライアイスの事故を防ぐには、次のようなポイントを守ることが基本です。

- 必ず手袋や布を使って触る(素手厳禁)

- 密閉容器には絶対に入れない(爆発リスク)

- 小さな子どもやペットの近くに置かない

- 室内で処理する際は換気をしっかり行う

- 少量ずつ処分する(大量処分は酸欠のリスク)

また、子どもがいるご家庭では「これはとても冷たいもので、危ないから絶対に触らないようにしようね」と、あらかじめ説明しておくことも大切です。子どもは「煙が出てる!」というだけで興味をひかれることがあるので、きちんとルールを伝えてあげましょう。

安全な使い方を守れば、ドライアイスはとても便利な冷却アイテムです。次の章では、ご家庭での保管方法や注意点について、さらにくわしくご紹介していきます。

ドライアイスを保管するなら?家庭での安全管理ガイド

室内・屋外それぞれの安全な保管方法

サーティワンでもらったドライアイスをすぐには使わない場合、「とりあえず置いておこう」と考える方も多いかもしれませんね。でも、保管の仕方によっては事故や故障につながる可能性もあるので注意が必要です。

まず、基本的にドライアイスは長期保管に向いていません。なぜなら、時間が経つにつれて自然に気化してしまうからです。ただし、短時間(数時間〜半日程度)の一時保管であれば、以下のような方法で対応可能です。

【室内での保管】

- 発泡スチロール製の保冷ボックスなどに入れる(フタはゆるく閉める)

- 絶対に密閉しない(ガスがたまり爆発の危険あり)

- 冷暗所に置き、直射日光を避ける

- 換気のよい場所を選ぶ

【屋外での保管】

- 雨や直射日光の当たらない日陰に置く

- 子どもやペットが近づけない場所にする

- 動物にいたずらされないように蓋つきの容器に入れる(ただしフタは密閉不可)

ペットや子どもに与える影響とは?

ドライアイスの気化によって発生する二酸化炭素のガスは、空気よりも重く床付近にたまりやすい性質があります。そのため、床近くで生活するペット(犬や猫)や、小さなお子さんには特に注意が必要です。

- 子どもが誤って触ると、皮膚がくっついてしまうことがあります(凍傷)

- ペットが煙に興味を持って近づき、鼻や口で触れてしまう危険性も

- 密閉空間では二酸化炭素濃度が上がり、酸欠になるおそれ

対策としては、保管場所をペットや子どもの生活圏から離すこと、そして処分中は近づけないように見守ることが大切です。

保存できる時間と賢い使い切り方

ドライアイスの寿命は、保管環境や量によって変わりますが、一般的には2〜6時間ほどで気化してなくなると考えておくと安心です。特に夏場は昇華が早くなるので、なるべく早めに使い切るのが基本です。

もしすぐに使う予定がない場合は、次のような活用方法もおすすめです。

- 冷凍食品の持ち運びに使う

- アイスケーキなどを一時的に冷やす

- 子どもと一緒に「モクモク実験」で遊ぶ(必ず大人が付き添って)

とはいえ、保管するより早めに処分するほうが安全です。できるだけその日のうちに使うか、換気をしたうえで正しく処分するようにしましょう。

次の章では、サーティワンでドライアイスをもらうときの判断ポイントや、受け取り時の注意点についてやさしくご紹介していきます。

もらうときの判断基準|サーティワンでのドライアイスの受け取り方

「ドライアイスつけますか?」と聞かれたら?

サーティワンでアイスクリームを購入すると、「ドライアイスおつけしますか?」と聞かれることがあります。はじめての人は戸惑うかもしれませんが、これはアイスを持ち帰る時間や状況によって、必要かどうかを選べるサービスなんです。

判断のポイントは次の3つ。

- 持ち帰り時間が30分を超える場合は、つけてもらったほうが安心

- 気温が高い夏場や車内放置があるなら、必須レベル

- 保冷バッグや保冷剤を持参している場合は、つけなくてもOKなケースも

もし迷ったときは、店員さんに「家まで○分かかりますが、つけたほうがいいですか?」と相談してみましょう。丁寧にアドバイスしてくれますよ。

保冷時間の目安と持ち帰り距離の関係

サーティワンのドライアイスは、あらかじめ**「30分用」「1時間用」など、時間に合わせた量で提供**されることが多いです。目安としては以下の通り。

| ドライアイスの量 | 保冷できる目安時間 | 持ち帰り距離の目安(夏場) |

|---|---|---|

| 少量(約30分用) | 約30〜45分 | 徒歩・自転車圏内(〜1.5km) |

| 標準量(約1時間用) | 約60〜90分 | 車やバスでの移動(〜5km) |

保冷バッグを併用することで、より長時間の持ち歩きも可能になります。暑い季節は、ドライアイス+保冷バッグのダブル使いがおすすめです。

袋の中で爆発!?密閉しない方がいい理由

ドライアイスをもらったとき、プラスチックバッグなどに入っていることがあります。ここで注意したいのが、「袋の口をギュッと閉じないこと」。

ドライアイスは気化することで二酸化炭素を発生させます。もし密閉してしまうと、ガスが袋の中にたまり、パンッと破裂する危険があるんです。特に車内など密閉空間で起こると、驚いてハンドル操作を誤ることも…。

安全に持ち帰るためのコツは以下のとおり。

- 袋の口は軽く折る程度でOK(完全密閉はNG)

- 帰宅までの間、できるだけ風通しの良い場所に置く

- ドライアイス入りの袋は助手席や後部座席に置かない(足元がおすすめ)

ドライアイスを上手に使えば、美味しいアイスをとろけさせずに持ち帰ることができます。次の章では、余ったドライアイスのちょっと楽しい活用法をご紹介します。

【活用アイデア】余ったドライアイスを楽しむ裏ワザ

ふわふわ煙のミニ実験|子どもと楽しめるアイデア

ドライアイスはただ捨てるだけじゃもったいない! 余ってしまったときには、**「モクモク煙のミニ実験」**で、ちょっとしたワクワク体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。

やり方はとても簡単です。

- 大きめのガラスボウルや洗面器に水を張る

- 手袋をつけてドライアイスをそっと入れる

- 白い煙がふわ〜っと広がる様子を観察する

まるで魔法のような演出に、子どもたちも大喜び。科学に興味を持つきっかけにもなります。ただし、必ず大人がつきそって、安全な場所で行うことが大前提です。小さなお子さんが誤って手を入れたり、煙を吸いすぎたりしないように注意しましょう。

虫除けや臭い対策など、実用活用法

実は、ドライアイスはちょっとした暮らしの裏ワザにも活用できるんです。

たとえば…

- 【虫除け対策】

二酸化炭素を発生させるドライアイスは、蚊を引き寄せる性質があるため、屋外で「誘引剤」として使われることも。庭やキャンプ場で試してみると面白いかもしれません(ただし虫が寄ってくるのでご注意!)。 - 【生ゴミの臭い抑え】

気化する過程で周囲の温度を下げるため、一時的に臭いの発生を抑えることもできます。ゴミ袋の中に小さく砕いたドライアイスを入れておくと、気になる臭いを感じにくくなります。 - 【冷蔵庫の停電対策】

もし停電時に冷蔵庫が止まった場合、ドライアイスを一時的に庫内に入れることで保冷効果を維持できます。ただし、食品に直接触れないよう、タオルなどで包む工夫が必要です。

やりすぎ注意!必ず守りたい注意点

便利で楽しいドライアイスですが、使い方を間違えると危険です。活用する際は次の点を必ず守りましょう。

- 素手で触らない(手袋を使う)

- 密閉容器に入れない

- 室内で使うときは換気をしっかり

- 小さなお子さま・ペットは近づけない

- 使い終わったら、すみやかに処分する

「楽しい体験」と「安全な処理」はセットです。無理なく、身近な範囲でできる使い方を選んでくださいね。

次の章では、ドライアイスに関する「よくある疑問」をまとめて、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。

【Q&A】ドライアイス処理に関するよくある疑問

ドライアイスは何時間もつ?夏と冬での違い

ドライアイスの「もち時間」は、季節や使用環境によって大きく変わります。一般的には次のような目安です。

| 使用状況 | 目安時間 |

|---|---|

| 夏・屋外 | 約1〜2時間 |

| 冬・屋外 | 約3〜4時間 |

| 発泡スチロール内 | 約4〜6時間(密閉不可) |

夏場は気温が高く、昇華(気化)が早まるため、短時間で消えてしまうことも。また、直射日光の下に置くとさらに早く溶けてしまうので、涼しくて風通しのいい場所での保管・使用がおすすめです。

外出先で捨てたいとき、どこが安全?

出先でドライアイスが不要になったとき、「これ、どうやって捨てたらいいの?」と迷いますよね。基本的には、安全な場所で自然に昇華させるのが一番です。

たとえば…

- ベンチの横など、風通しのよい屋外(人の少ない場所)

- 車の外側(日陰の地面など)

- 公園などにある水場(ただし他の人の迷惑にならないように)

コンビニのゴミ箱や公共施設のゴミ箱にそのまま捨てるのは絶対にNGです。密閉容器の中で気化が進み、破裂する可能性があります。どうしても持ち歩くのが難しい場合は、お店のスタッフなどに相談してみると、処分方法を教えてくれるかもしれません。

シンクに流したら配管が壊れるって本当?

「シンクに入れたらパイプが壊れるって聞いたけど…」という心配の声、よく耳にします。結論から言うと、正しい方法で処理すれば配管が壊れることはありません。

ただし注意点もあります。

- 熱湯を同時に流すと、急激な温度差でパイプが傷む可能性あり

- 大量に入れると、一気に気化してガスがたまり危険

- 換気を忘れると二酸化炭素が室内にこもるおそれあり

おすすめは「ぬるま湯を張ったシンクに、少量ずつ入れて処理する」方法です。音や煙が出ることがありますが、驚かずにゆっくり処理しましょう。くれぐれも顔を近づけたり、素手で触ったりしないようご注意ください。

次の章では、環境への影響にも配慮したドライアイスの処分方法について、やさしく解説していきます。

環境にやさしいドライアイスの処分とは?

二酸化炭素の放出はどのくらい?

ドライアイスは固体の二酸化炭素(CO₂)です。気化するとそのまま空気中に放出されるため、「環境に悪いのでは?」と心配になる方も多いかもしれませんね。

たしかに、ドライアイスが気化すると二酸化炭素を出すことは事実です。でも、実はこのCO₂はもともと大気中にあったものを集めて作られたものなので、地球全体のCO₂量を増やすものではありません。これを「カーボンニュートラル」といい、環境に大きな負担をかけない仕組みとされています。

とはいえ、狭い室内で大量のドライアイスを昇華させると、一時的に空気中のCO₂濃度が高まり、健康被害を起こす可能性もあります。人と環境の両方を守るためにも、正しい処分が大切です。

地球にやさしい昇華処分のすすめ

環境への負荷を抑えるためには、**「自然昇華」×「換気」**が基本です。

- 屋外や風通しの良い場所で、自然に気化させる

- 室内なら必ず窓を開け、換気扇も併用する

- 密閉された場所には絶対に置かない

シンプルですが、この方法が一番安全で、環境への影響も最小限に抑えられる処分方法です。水に入れて気化を早める処理も悪くありませんが、必要最小限の水で行うように意識するとより環境にやさしくなります。

再利用・返却サービスがある?サーティワンでの対応は?

「もらったドライアイス、余ったけど返却できる?」という声もありますが、現時点ではサーティワンではドライアイスの返却・回収は基本的に行っていません(※店舗によって異なる場合があります)。一度お渡ししたものは安全上の理由から再使用されることがないため、ご自身で処分することになります。

ただし、以下のような環境配慮をすることは可能です。

- 必要な分だけお願いする(無駄に多くもらわない)

- 保冷バッグや保冷剤を持参することでドライアイスの使用を減らす

- 余った分は安全な方法で処理し、活用も検討する

このように、小さな行動が環境への配慮につながります。私たち一人ひとりの意識が、未来を守る大きな力になりますね。

次の章では、ここまでの内容をやさしく整理して、ポイントをまとめてご紹介していきます。

【まとめ】サーティワンのドライアイスは、正しく扱って安全に処理を!

サーティワンでもらえるドライアイスは、アイスクリームをおいしく持ち帰るための心強い味方。でも、そのままゴミ箱に捨てたり、密閉して放置したりすると、思わぬ事故やトラブルの原因になることもあります。

ここで改めて、安全で安心なドライアイスの取り扱いポイントをまとめておきましょう。

安全な取り扱い・処分方法の基本

- 密閉容器に入れない(破裂の危険あり)

- 素手で触らない(凍傷の原因に)

- 風通しの良い場所で自然昇華させるのが一番安全

- シンクで処理する場合は必ず換気を

- ゴミ箱・トイレ・冷凍庫への廃棄はNG

生活スタイルに合わせた工夫も大切

- 短時間なら保冷バッグ+保冷剤で、ドライアイスを使わなくてもOK

- 余ったら、実験や冷却などに活用してから処分するのもアリ

- ペットや子どもがいるご家庭では、特に注意深く管理を

環境への配慮も忘れずに

- 必要な量だけもらうように心がける

- 自然に気化させる方法は、地球にもやさしい処分法

- 保冷アイテムを持参して、ドライアイスの利用量を減らす工夫も◎

正しく使えば、ドライアイスはとっても便利で楽しいアイテムです。少しだけ扱い方に気をつけることで、自分自身も家族も、そして環境も守ることができます。

アイスのお持ち帰りをもっと快適に、そして安全に。そんな日々の小さな気づきが、きっと暮らしを豊かにしてくれますように。