- はじめに:なぜ左利きキャッチャーを見かけないの?

- 左利きキャッチャーは本当にいないのか?

- なぜ育たない?左利きキャッチャーが少ない4つの理由

- 道を閉ざされたのはいつから?育成現場での“刷り込み”

- それでも挑んだ人がいる──左利きキャッチャーの実在例

- ソフトボールに学ぶ:左利きキャッチャーが“普通”な世界

- 時代が変わってきた?野球の今とキャッチャーの多様化

- 左打者の増加がもたらす“逆転の発想”

- トレーニングの進化が“できない”を変えていく

- 左利き野球少年・少女に伝えたいポジションと育成のヒント

- 早期の適性判断と指導環境の重要性

- メンタル面への配慮と「本人の意思」の尊重

- 将来の期待と、左利きキャッチャーという“夢”

- まとめ:左利きキャッチャーの未来は、あなたがつくるものかもしれない

- あなたの声を聞かせてください

はじめに:なぜ左利きキャッチャーを見かけないの?

「なんで左利きのキャッチャーって、見たことないんだろう?」

ある日、小学生の息子さんがそうつぶやいた、というお母さんからの声を聞いたことがあります。たしかに、野球をテレビで観ていても、キャッチャーが左投げだった記憶って、あまりないかもしれません。野球にくわしくない人でも、ふとそんな疑問を持つことがあるのではないでしょうか?

この記事では、その“なぜ?”にやさしく寄り添いながら、左利きキャッチャーが少ない理由と、そこから見えてくる未来の可能性について、一緒に考えていきたいと思います。

よくある誤解のひとつが「左利き用のキャッチャーミットが売ってないから」というもの。でも、それって本当に理由になるのでしょうか? ミットがないなら作ればいい話。でも現実には、プロ野球選手にも左のキャッチャーはいません。それにはもっと深い理由があるんです。

このコラムは、野球の専門知識がなくてもわかるように、やさしい言葉で説明していきます。子どもが野球をしているお母さんや、「左利きって不利なのかな?」と感じてきた人にもぜひ読んでいただきたい内容です。

「左利きだからキャッチャーは無理」って、誰が決めたんでしょう?

そんな素朴な疑問をスタートに、見えない“常識”をいっしょに見つめ直してみましょう。

左利きキャッチャーは本当にいないのか?

「左利きのキャッチャーって、そもそも本当にいないの?」

そんな声が聞こえてきそうですが、実はまったくいないわけではありません。とても少ないですが、実際に左投げでキャッチャーを務めた選手も存在しています。

ただし、それはごく一部の例。プロ野球やメジャーリーグでは、ほとんど見かけることがなくなりました。その理由は、「技術的に不利だから」「育成段階で振り分けられるから」など、さまざまな事情が絡み合っています。

ここで、よくある疑問にお答えします。

Q:本当に1人もいないんですか?

A:過去にはいました。でも今は、ほぼゼロに近い状況です。

Q:ルールで禁止されてるんですか?

A:いいえ、ルール上は左利きがキャッチャーをやっても問題ありません。

それなのに見かけないのは、“向いてない”というイメージが根強いから。たとえば少年野球では、左投げの子はほぼ例外なくピッチャーやファーストに回されます。つまり、「キャッチャーをやる機会すら与えられない」ことが多いのです。

でも、ちょっと考えてみてください。誰かが「左利きはダメ」と決めたわけではなく、ただ慣例としてそうなっているだけ。もしかしたら、私たちは無意識に、可能性の芽を摘んでしまっているのかもしれません。

「いない=なれない」ではなく、「なってこなかっただけ」。そう考えると、見えてくる世界は変わってきます。

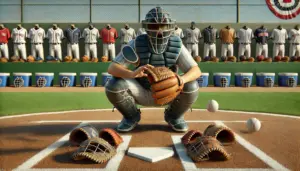

なぜ育たない?左利きキャッチャーが少ない4つの理由

左利きキャッチャーがいない理由は、ひとつではありません。複数の要因が複雑に絡み合って、「育ちにくい環境」ができているのです。ここでは、その中でも代表的な4つの理由を紹介します。

❶ 送球の難しさ

キャッチャーは盗塁を防ぐために、二塁や三塁へすばやく送球する役割があります。右投げの選手なら体をひねらずに投げられますが、左投げだと送球の体勢を整えるのに時間がかかってしまいます。

❷ ホームベースでのタッチが不利

クロスプレーで走者をアウトにする場面では、右投げのほうが自然な流れでタッチできます。左投げだと、身体を大きく回さないといけないため、瞬時の判断で不利になることもあります。

❸ 育成の段階でポジションが固定されがち

少年野球では、左利きの子は「ピッチャーかファーストでしょ」と決めつけられてしまいがちです。キャッチャーという選択肢すら与えられないケースが多いのです。

❹ ミットが手に入りにくい

「左利き用のキャッチャーミットが売ってないから無理」という声も聞きますが、実際には販売されています。ただし、流通量が少ないため、手に入りにくく、結果的に使う人も減ってしまうという悪循環があるのです。

これらの理由は、どれも“絶対に無理”という話ではありません。環境や考え方が変われば、克服できるものばかり。

「今は不利でも、未来は違うかもしれない」——そんな視点で、次の話を見ていきましょう。

道を閉ざされたのはいつから?育成現場での“刷り込み”

子どもが野球を始めたとき、最初にポジションがどう決まるか知っていますか?多くの場合、「利き手」でおおまかな役割が決まってしまいます。特に左利きの子は、「ピッチャーかファースト」と言われることが多く、キャッチャーという選択肢が最初から除外されがちです。

実際に、小学生の野球チームに子どもを通わせているあるお母さんの声をご紹介します。

「うちの子、キャッチャーに憧れてたんですが、コーチから“左利きだから無理”と一言で決められてしまいました。本人はとても悔しそうでした。」

このように、挑戦すらさせてもらえない空気感が、子どもたちの可能性を狭めているのです。

ここでチェックしてみましょう。

🔍左利きの子がキャッチャーを目指せない理由チェックリスト

- □ 最初からコーチがポジションを限定してしまう

- □ 左利き用の用具が揃っていない

- □ チームに前例がなく「なんとなく無理」とされる

- □ 親も「キャッチャーは右利きのポジション」と思い込んでいる

こうした無意識の“刷り込み”は、育成の現場だけでなく、親や周囲の大人たちの思い込みからも生まれています。でも、本当にそうでしょうか?すべての子どもが型にはまった役割で育つ必要はありません。新しい可能性に目を向けることで、これまで見えなかった道が開けるかもしれません。

それでも挑んだ人がいる──左利きキャッチャーの実在例

「左利きのキャッチャーはいない」と言われがちですが、過去にはその常識に挑んだ選手たちもいます。たとえば、メジャーリーグ(MLB)では、最後に左投げでキャッチャーとして試合に出た選手が記録されています。1958年、ブルックリン・ドジャースのベニー・ディステファノ選手がそのひとりです。

また、日本のアマチュア野球でも「左利きでもキャッチャーがやりたい!」という思いでポジションに挑戦した子どもたちの事例があります。中には、高校野球で実際に正捕手を務めた左投げの選手も。もちろん苦労は多かったようですが、周囲の理解や努力によって可能性を広げていきました。

ある高校の指導者の話です。

「最初は“無理だ”と思ったけど、彼のキャッチング技術が抜群で、右投げの選手よりもリードに長けていた。固定観念にとらわれなくて良かったと思っています。」

このような実例は、「やればできる」という希望を与えてくれます。成功例が少ないのは、挑戦の数が少ないからかもしれません。もしも誰かが勇気を持って挑戦し、それを周囲が応援すれば、“不可能”が“可能”に変わる瞬間が生まれるのです。

ソフトボールに学ぶ:左利きキャッチャーが“普通”な世界

不思議に思いませんか?野球ではほとんど見かけない左利きのキャッチャーが、ソフトボールでは当たり前のように存在しているのです。この違いはなぜ生まれるのでしょうか?

ソフトボールでは、野球よりもプレーのテンポが速く、盗塁の頻度も少ないため、送球の不利さがそれほど問題にならないと言われています。また、フィールドのサイズがコンパクトなこともあり、左投げのキャッチャーでも十分に対応できる環境が整っています。

たとえば、女子ソフトボールの強豪チームでは、左利きのキャッチャーが主将を務めている例もあります。プレーのうまさはもちろん、状況判断や声かけの力が評価されており、「利き手は関係ない」とコーチが明言するチームも。

チェックポイントを見てみましょう。

🎯ソフトボールと野球のキャッチャー環境の違い

| 比較項目 | ソフトボール | 野球 |

|---|---|---|

| フィールドの広さ | 狭い | 広い |

| 盗塁の頻度 | 少なめ | 多め |

| 送球距離 | 短め | 長め |

| 左利きキャッチャー | よく見かける | ほぼ見かけない |

このように、環境が違えば「左利きは不利」という前提も崩れてきます。つまり、プレースタイルや戦術が変われば、左利きのキャッチャーだって普通に活躍できるということ。

ソフトボールの世界にある「自由な発想」が、今後の野球にも広がっていくかもしれません。利き手で夢をあきらめるなんて、もったいないと思いませんか?

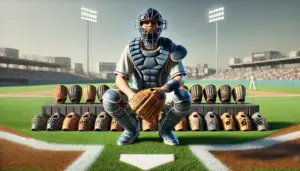

時代が変わってきた?野球の今とキャッチャーの多様化

かつてのキャッチャーといえば、「肩が強くて盗塁を刺せること」が最も重視されていました。でも最近では、キャッチャーに求められる役割が少しずつ変わってきていることをご存じですか?

今の野球では、配球の組み立てや投手のメンタルサポート、さらにはデータ分析の活用まで、キャッチャーに求められるスキルが多様化しています。いわば、チームの頭脳とも言える存在です。肩の強さだけではなく、リード力や頭の回転、コミュニケーション能力が評価される時代になってきたのです。

たとえば、最近のプロ野球ではフレーミング(ストライクをよりストライクに見せる技術)が注目されており、これが得意な捕手は高く評価されます。この技術は、必ずしも右利き・左利きに関係ありません。むしろ体の使い方やセンスが活きてくる部分です。

ここでキャッチャーの役割を整理してみましょう。

🎓キャッチャーに求められる新しいスキル

- 配球戦略を立てる「読みの力」

- 投手の状態を見極める「観察力」

- データを分析し、相手の傾向を把握する力

- チームを引っ張るリーダーシップ

これらはすべて、利き手とは関係なく習得できるスキルです。つまり、「左利きだからできない」ではなく、「やってこなかっただけ」という考え方が通用しやすい時代になってきたのです。

昔ながらの固定観念を手放すことが、今の野球では何よりも求められているのかもしれません。

左打者の増加がもたらす“逆転の発想”

もうひとつ、野球界で起きている大きな変化として「左打者の増加」があります。プロ・アマ問わず、近年は左バッターが明らかに増えており、右打者中心だった時代とは少し違ってきています。

この変化は、実はキャッチャーの視野にも影響を与えています。たとえば、キャッチャーから見て左打者が多いと、右投げキャッチャーのスローイングラインとバッターが被ることがあります。これが送球の邪魔になることもあり、試合中に微妙なタイミングのズレが生まれる要因になるのです。

では左投げならどうか。意外にも、左投げキャッチャーの方がスムーズに送球できる場面があるとも言われ始めています。

ある高校野球の指導者はこう語っています。

「左打者が多い打線には、左投げキャッチャーの方が理にかなっている部分もある。もちろん技術が必要だけど、時代の流れに合っているかもしれないね。」

今までは“左投げだから不利”とされてきましたが、“左投げだからこそ活かせる場面”が生まれてきているのです。これまでの常識が逆転し、新たな可能性が広がっているのは間違いありません。

ポジションに正解はありません。選手一人ひとりの個性が光る時代だからこそ、固定観念にとらわれずに柔軟な発想を持つことが求められているのです。

トレーニングの進化が“できない”を変えていく

「左利きの子にキャッチャーは無理」とされてきた理由の一つに、送球やタッチプレーの難しさがありました。でも今は、その“難しさ”を乗り越えるためのトレーニング方法が大きく進化しています。

たとえば、近年はスローイングフォームを体に覚えさせるためのモーション分析や、専用のトレーニングギアが活用されています。昔は感覚で教わっていたことも、今は数値や映像で「見える化」され、どこをどう改善すればいいかが明確になってきました。

さらに、AIを活用したフォーム解析やバーチャルピッチング練習など、最新技術を取り入れた指導が広がっており、これまで不利とされていた体の動きも、改善できる時代になっているのです。

💡今どきのキャッチャートレーニング例

| トレーニング内容 | 目的 |

|---|---|

| スローイングドリル | 二塁送球のタイミングと正確性を向上 |

| フレーミング練習 | キャッチング精度を高める |

| 映像フィードバック | 自分の動きを客観的に見る |

| 柔軟性アップトレーニング | スムーズな体の回転をサポート |

これらのトレーニングは、利き手に関係なく取り組むことができ、左利きの選手でも十分な技術習得が可能です。つまり、“できないからやらない”ではなく、“やればできる”という時代になっているのです。

一歩踏み出す勇気と、正しい環境があれば、左利きでもキャッチャーになれる時代はすぐそこまで来ているのかもしれません。

左利き野球少年・少女に伝えたいポジションと育成のヒント

左利きの子どもが野球を始めたとき、「キャッチャーは無理」とすぐに判断されがちです。でも実際には、左利きの選手が活躍できるポジションはたくさんあります。子どもたちの個性を生かしたポジション選びと、のびのび育てるためのポイントを一緒に考えてみましょう。

まずは、左利きが“得意とされている”ポジションを見てみましょう。

⭐左利きの子に向いているポジション一覧

| ポジション | 向いている理由 |

|---|---|

| ピッチャー | 左バッターに強く、希少性も高い |

| ファースト | スローイングが自然、守備範囲が活かせる |

| 外野手 | 走力・肩の強さが活きやすく自由な動きができる |

特にピッチャーは、プロでも左投手の価値が非常に高いため、将来的なチャンスも広がりやすいポジションです。

とはいえ、すべての子が同じように育つわけではありません。「この子の得意なことは何か?」「どんなプレーを楽しんでいるのか?」に耳を傾けることが、育成の第一歩です。

「うちの娘は左利きで、最初はキャッチャーに憧れてたんです。でも、いろんなポジションを試す中で、外野の守備で輝きはじめました。最初に“無理”って決めなくてよかったと思っています。」

そんな保護者の声もありました。子ども自身が楽しんで野球を続けられるように、可能性を閉ざさないサポートをしていきたいですね。

早期の適性判断と指導環境の重要性

左利きの選手が自分に合ったポジションで活躍するには、「早めの適性判断」と「理解のある指導」がカギになります。特に小学生〜中学生の成長期には、体の使い方やプレースタイルに大きな差が出てくるため、柔軟な対応が求められます。

まずは以下のようなポイントをチェックしてみましょう。

🔍適性判断のための観察ポイント

- □ 投げるフォームが自然かどうか

- □ 動きの中でリズム感があるか

- □ チームプレーを楽しんでいるか

- □ プレッシャーに強いタイプかどうか

指導者や親がこのような視点で見守ることで、単に“左利きだから”という理由でポジションを決めつけず、その子に本当に合った役割を見つけることができます。

また、指導者が左利き特有の動きを理解しているかどうかも重要です。たとえば、送球の角度やフットワークなど、左投げの選手には右投げとは違うコツが必要になります。こうした細かい部分までフォローできる指導者に出会えるかどうかで、子どもの伸び方は大きく変わってきます。

家庭でもできるサポートとしては、動画を一緒に見て研究したり、得意なプレーを褒めてあげたりすることが効果的です。指導現場と家庭が連携して、子どもの才能を引き出せる環境をつくっていきましょう。

メンタル面への配慮と「本人の意思」の尊重

技術的なこと以上に大切なのが、子どもの心のケアです。「左利きだから無理」と言われてしまった子どもが、自信をなくしたり、野球自体を嫌いになってしまったりすることもあります。だからこそ、本人の気持ちにしっかり寄り添うことが大切です。

「コーチに“キャッチャーは右利きじゃないとダメ”って言われて、すごく落ち込んでました。でも“やってみたい気持ちは大事だよ”って話したら、今はファーストでイキイキしてます。」

そんな保護者の体験談もあります。

子どもにとって、“やってみたい”という気持ちは成長のエネルギーです。その思いを否定せず、「どうやったらできるか」を一緒に考える姿勢が、なによりの支えになります。

💕メンタルサポートのポイント

- ✅ 否定から入らず、まずは気持ちを受け止める

- ✅ 成長を“技術”だけでなく“気持ち”でも褒める

- ✅ 成功体験を積ませて「できる自信」を育てる

子どもたちは、自分の気持ちをわかってもらえると、それだけで前に進む力が湧いてきます。特に左利きの子は、周囲と違うことで不安を抱えることもあるからこそ、やさしく寄り添う大人の存在が必要です。

本人が「こうしたい」と思える選択肢を一緒に見つけ、納得感をもって進んでいけるよう、メンタル面のサポートも大切にしていきましょう。

将来の期待と、左利きキャッチャーという“夢”

左利きの子どもが「キャッチャーになりたい」と言ったとき、多くの大人は無意識に“現実的じゃない”と答えてしまいがちです。でも、それは本当に正しい対応でしょうか?たしかに現在のプロ野球には左利きのキャッチャーはいません。でも、今いないからといって、これからもいないとは限らないのです。

未来の可能性は、いつも“今までとは違う誰か”によって切り開かれてきました。新しい技術や戦術、価値観が野球界にも入りはじめた今、「できない」が「できる」に変わるチャンスが増えてきています。

たとえば、近年では多様性を尊重する風潮が広がり、スポーツの世界でも「型にはまらない選手」が注目されるようになってきました。

左利きキャッチャーという存在も、そんな「新しい形」のひとつかもしれません。

「やってみたいと思ったら、それだけで十分才能があるんだと思うよ」

ある元高校球児が、左利きの弟に語った言葉です。この一言が、弟くんの気持ちを前向きに変えたそうです。大人の言葉や姿勢が、子どもにとっては大きな支えになります。

夢を持つことは自由です。そして、その夢が「非常識」だからこそ、叶えたときにたくさんの人の心を動かします。

左利きのキャッチャーが当たり前になる未来も、きっと誰かの“最初の一歩”から始まるのです。

まとめ:左利きキャッチャーの未来は、あなたがつくるものかもしれない

この記事では、左利きキャッチャーがなぜ少ないのか、そしてなぜそれが「不可能」ではないのかを見てきました。送球の難しさや育成の偏り、ミットの流通量の問題など、たしかに現実には課題があるかもしれません。

でも、時代は変わってきています。キャッチャーに求められる役割が多様化し、技術も進化し、何より人の意識が柔軟になってきています。これまで“当たり前”だったことを見直すチャンスが、今まさに訪れているのです。

左利きというだけで、選択肢を狭められるのは、とてももったいないことです。やってみたいと願う気持ち、挑戦する勇気、それを支えるまわりの理解があれば、今まで誰も歩かなかった道もきっと開けていきます。

あなたや、あなたの子どもが、もしかしたら“初めての一人”になるかもしれません。夢を見ること、あきらめないこと、そして信じること。そのすべてが、新しい可能性の種になります。

野球をもっと自由に、もっと楽しく。

左利きキャッチャーの未来は、誰かの「やってみたい」から始まるのです。

あなたの声を聞かせてください

この記事を読んで、「うちの子も左利きでキャッチャーをやりたがってるんです」と感じた方がいたら、ぜひコメントやSNSで思いをシェアしてみてください。

たとえばこんな話題、大歓迎です。

- 🧒 左利きの子が野球を始めたきっかけ

- ⚾ キャッチャーに挑戦した体験談

- 🧠 指導者として感じた“壁”や工夫

- 💬 周囲からの反応やアドバイス

あなたの経験や考えが、これから同じような道を歩む誰かの勇気になります。そしていつか、「左利きのキャッチャーなんて、今では珍しくないよね」と言える日が来るかもしれません。

未来は、ひとつの言葉から動き出します。

小さな声でもかまいません。あなたの声を、ぜひ聞かせてください。